「Wi-Fi、なぜか繋がりにくい…」

「動画が途中で止まるのは、うちのルーターが古いのかな?」

そんなイライラ、感じていませんか?

もしかしたら、それはWi-Fiの2.4GHz帯と5GHz帯の切り替えが原因かも知れませんよ。

せっかくの高速インターネットも、Wi-Fiが不安定だと台無しですよね。

特に、オンライン会議中に映像が固まったり、お気に入りのドラマが途中で止まったりすると

本当にがっかりします。

そう思っているあなたは、まさにこの記事を読むべきです。

私自身も以前は、Wi-Fiの不安定さに悩まされていました。

リビングではサクサクなのに、寝室に行くと途端に電波が悪くなる。手動で2.4GHzに切り替えても、またリビングに戻ると5GHzに切り替え直すのが面倒で・・・。

ある日、PCで調べ物をしている時に偶然「バンドステアリング機能」というものを見つけました。

最初は「難しそう…」と尻込みしましたが、設定方法を調べてみると、驚くほど簡単だったんです。

ルーターの設定画面にログインして、たった数カ所チェックを入れるだけ。本当に5分もかからずに設定が完了しました。

あなたも体験できる快適なWi-Fiライフ

その日から、私のWi-Fi環境は劇的に改善されました。

どの部屋にいても、常に最適な周波数帯に自動で接続されるので、ストレスなくインターネットを楽しめるようになったんです。

動画は途切れることなくスムーズに再生され、オンラインゲームもラグなしで快適にプレイできるようになりました。

まるで、家の中にいつでも「電波の良い場所」が自動で移動してくれるような感覚です。

この記事では、そんな夢のようなWi-Fiの2.4GHzと5GHzの自動切り替え設定を、誰でも簡単に、わずか5分で完了させる方法を、わかりやすく解説します。

- Wi-Fiの自動切り替え設定が、たった5分で完了し、 専門知識は一切不要です。

- 場所によってWi-Fiが繋がりにくい、速度が遅いという悩みが解消され、家中どこでも快適な通信速度を享受できます。

- 動画視聴やオンラインゲームが、途切れることなくスムーズに楽しめ、 大容量のデータ通信もストレスフリーになります。

- 手動での周波数帯、切り替えの手間から解放され、 面倒な操作はもう必要ありません。

- 家族みんなが快適にインターネットを利用できるようになるので、 家庭内のWi-Fiトラブルが激減します。

接続が遅い、途切れる、イライラする……そんなストレス、今日で終わりにしませんか?

この記事では、徹底的にWi-Fi環境を見直し、すぐに実践できる改善策をわかりやすくご紹介しています。

読み終える頃には、あなたのネット環境がワンランク上に、快適なデジタルライフのための第一歩を、今すぐ踏み出しましょう。

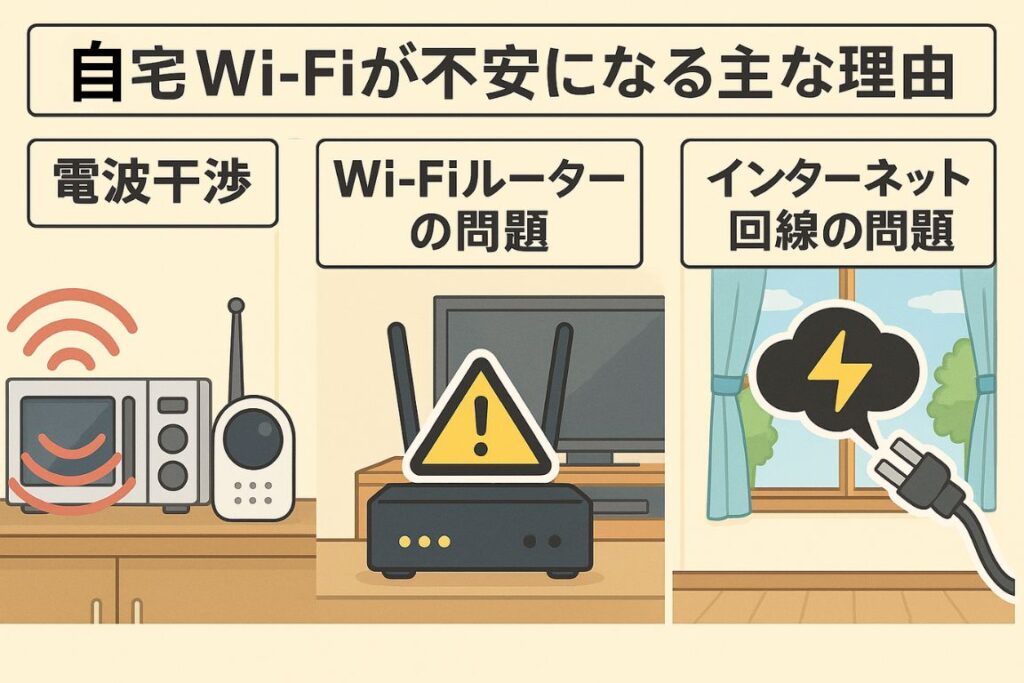

自宅Wi-Fiが不安定になる主な理由

自宅のWi-Fiが不安定になる原因は、いくつかありますが、主に電波干渉、ルーターの問題、インターネット回線の問題の3つに集約されます。

電波干渉とは?

最もよくある原因の一つです。

他のWi-Fiネットワーク

近隣のWi-Fiルーターと電波がぶつかり合う2.4GHz帯では顕著です。

家電製品

電子レンジやコードレス電話なども2.4GHz帯を使うため、Wi-Fiの電波に干渉します。

物理的な障害物

壁、床、家具、水槽、金属製品などが電波を遮断し、弱めてしまうのです。

Wi-Fiルーターの問題

ルーターの状況や設定も不安定さに、つながります。

設置場所

ルーターが家の端にあったり、障害物の近くにあったりすると、電波が届きにくくなります。

性能不足・老朽化

古いルーターや安価なモデルは、多くのデバイス接続や広い範囲をカバーするのに限界があるので、ファームウェアの更新不足(※1)も原因のひとつです。

多数のデバイス接続

同時に多くの機器が接続されていると、ルーターに負荷がかかり、速度が低下したり不安定になったりします。

インターネット回線の問題

Wi-Fiが不安定に見えても、実はインターネット回線自体に原因がある場合もあります。

プロバイダや回線側での障害

利用しているインターネットサービスプロバイダ(ISP)側で問題が発生している可能性があります。

回線の混雑

特定の時間帯(夜間など)に回線が混み合い、速度低下が起こるのです。

これらの原因を特定し、ルーターの再起動、設置場所の変更、5GHz帯への切り替え、ファームウェアの更新などを試すと改善される場合が多いです。

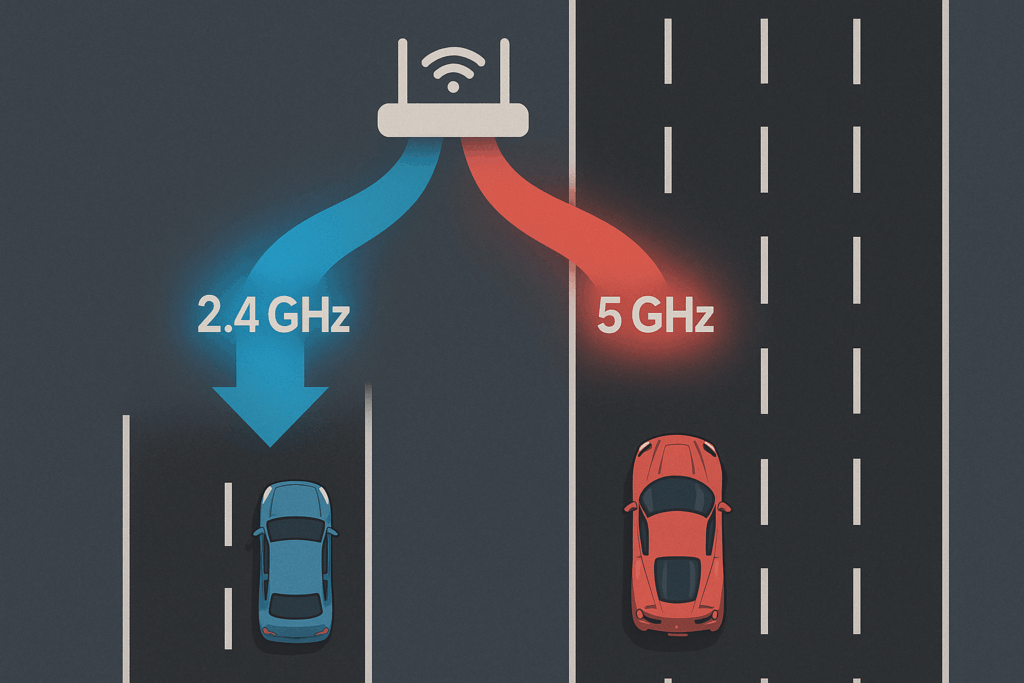

2.4GHz と 5GHz をどう使い分ける?

2.4GHzと5GHz電波の特性

Wi-Fiの2.4GHzと5GHzの周波数帯を切り替える必要があるのは、それぞれの周波数帯が異なる特性を持っているためです。

それぞれのメリットとデメリットを理解し、状況に応じて使い分けることで、より快適なWi-Fi環境を構築できます。

2.4GHzは、5GHz より約6.4dB 低い自由空間伝搬損失で、壁や床を透過しやすく電波が到達します。

2.4GHzと5GHzのメリット&デメリット

「総務省: 電波利用ホームページ」

出典: 総務省

| 比較項目 | 2.4 GHz | 5 GHz |

|---|---|---|

| 到達性 | 壁通過損失が 5GHz より約20dB 小さく 2 枚の壁と階差を越えて届きやすくなっています。 | 石膏ボード 1 枚でも 2.4GHzの約2 倍減衰し距離が伸びにくい のです。 |

| 対応機器 | 802.11bgn を含むため古い PC IoT でもほぼ必ず利用可能です。 | 新旧混在だと非対応端末が出る場合があります。 |

| 速度指標 | 1ストリーム最大 150 Mbps(n) | 1ストリーム 866Mbps(ac Wave 1)1.2Gbps(ax) |

| 干渉要因 | 電子レンジ Bluetooth 等と同帯域で干渉しやすくなります。 | 非Wi-Fi 機器が少なく干渉が起こりにくい です。 |

| 利用できる 20MHz チャンネル数 | 非重複は 1・ 6 ・11 の 3 つのみ(※1) 集合住宅では混雑しやすいです。 | 最大25チャンネルが非重複で確保でき容量に余裕があります。 |

| DFSの影響 | なし | レーダー検知で最長 1分程度通信停止し別チャネルへ退避する場合があるあります。 |

| 適した用途 | ルーターから 1部屋以上離れたスマートスピーカー・ RC 構造や水槽の多い場所です。 | 高速通信が必要な PC ・TV ゲーム機 4K ストリーミング e-スポーツなどです。 |

| 注意点 | 同帯域機器が多い場合はチャネル1 ・6・ 11 の混雑度を調査し最も空チャンネルに固定します。 | 気象レーダー検知で強制切替が起きるため重要会議中は非 DFS チャンネル(※1)(149 など)を推奨 しています。 |

(※1)2.4GHzは、 22MHz幅×13chですが、1・6・11 だけが「重なりなし」になるため混雑回避に有効なんです 。

動作フロー

| 段階 | 内容 | 時間目安 |

|---|---|---|

| ① CAC(Channel Availability Check) | AP 起動 or チャネル変更時にレーダーが居ないか無送信で監視 | 60 秒以上 |

| ② 運用 | クリアなら通常通信開始 | – |

| ③ レーダー検知 | レーダー波を感知すると 10 秒以内に送信停止 | 即時停止 |

| ④ 退避 | 非 DFSチャネル or 別DFS チャネルへ移動し再度 CAC | 数秒〜1 分 |

| ⑤ Non-Occupancy Period | 元のチャネルは 30 分再使用不可(機種により 12 h) | 30 分〜12 h |

DFS対策

家庭用途ならまず W52+W56 自動 を推奨(W53 は屋内限定で干渉源になりやすいです。)

重要会議や e-スポーツは非 DFS チャネルに固定します。

メッシュ AP なら Fast DFS 対応モデルを選択しましょう。

DFS イベントをログ監視してレーダー検知の頻度を把握します。

使い分けの目安

遠距離・障害物が多い部屋 ➡➡➡ 2.4GHz を優先

高速転送や高画質動画が必要な近距離 ➡➡➡5GHz を優先

混在環境 ➡➡➡ルーター側でバンドステアリングを有効にしつつ、電子レンジ付近や高負荷デバイスを 5GHz に固定して干渉を回避しましょう。

2.4GHz は “遠くまで・障害物に強いが混雑しがち”、5GHz は “速くて混雑に強いが減衰が大きい”──この性質を踏まえ、距離・遮蔽物・端末数・用途の4軸で切り替えると家庭内ネットワークは最も安定します。

たとえば同じ戸建でも「リビングの 4K テレビは 5GHz、2階のIoT センサーは 2.4GHz」に振るとスループットと到達性を両立できます。

以下で詳しく整理しましょう。

使い分け4ステップ

W52/W53(チャンネル 36–64)のみを有効にすると DFS の影響を受けにくく

カバーし切れない部屋が出たら 2.4GHz を追加開放しましょう。

1・6・11 のいずれかに固定し、重複がないため最も干渉を回避しやすく、Wi-Fi Analyzer で空きを確認し選択します。

対応ルーターなら端末 RSSI を見て自動で 2.4↔5GHz を切替え、体感を安定させ旧端末で誤誘導が起きる場合は SSID を分け手動に固定です。

2.4GHzに集中させる場合でも DHCP予約(※1)とVLAN (※2)でトラフィックを分離するとセキュリティと混雑対策になるります。

(※1)DHCP予約は、DHCPの自動割り当ての利便性を保ちつつ、特定のデバイスのIPアドレスを固定したい場合に非常に有効な機能です。

(※2)VLAN は、1つの大きな物理的なネットワークを、用途や部署ごとに小さな仮想的なネットワークに区切ることで、管理を効率化し、セキュリティを高めます。

シチュエーション別早見表

| シーン | 推奨帯域 | 理由 |

|---|---|---|

| 同一フロアで 4K 動画鑑賞 | 5GHz | 高スループット(※1)でバッファリング防止(※2) |

| 2階の子ども部屋でオンライン授業 | 2.4GHz | 壁越しでも到達、音声優先 |

| ベランダに設置した監視カメラ | 2.4GHz | 屋外・距離があるため減衰対策 |

| PS5/ゲーミング PC(同室) | 5GHz | 遅延を最小化、干渉少ない |

| Zigbee/Bluetooth IoT が多い | 5GHz + 2.4GHz チャンネル固定 | 周波数分散で相互干渉抑制 |

(※1)理論上の最大速度(帯域幅など)ではなく、実際にどれだけの量を処理できたかを表すことが多く、ネットワークの場合、回線速度が速くても、回線の混雑や機器の性能によって、実際に転送できるデータ量は低下する場合があるので、その実際のデータ転送量をスループットと呼びます。

(※2)バッファリングとは、動画や音声などのデータをインターネット経由で再生する際に、スムーズな再生のためにあらかじめデータを一時的に貯めておく(緩衝する)、この一時的にデータを貯める場所を「バッファメモリ」や「バッファ」と呼びます。

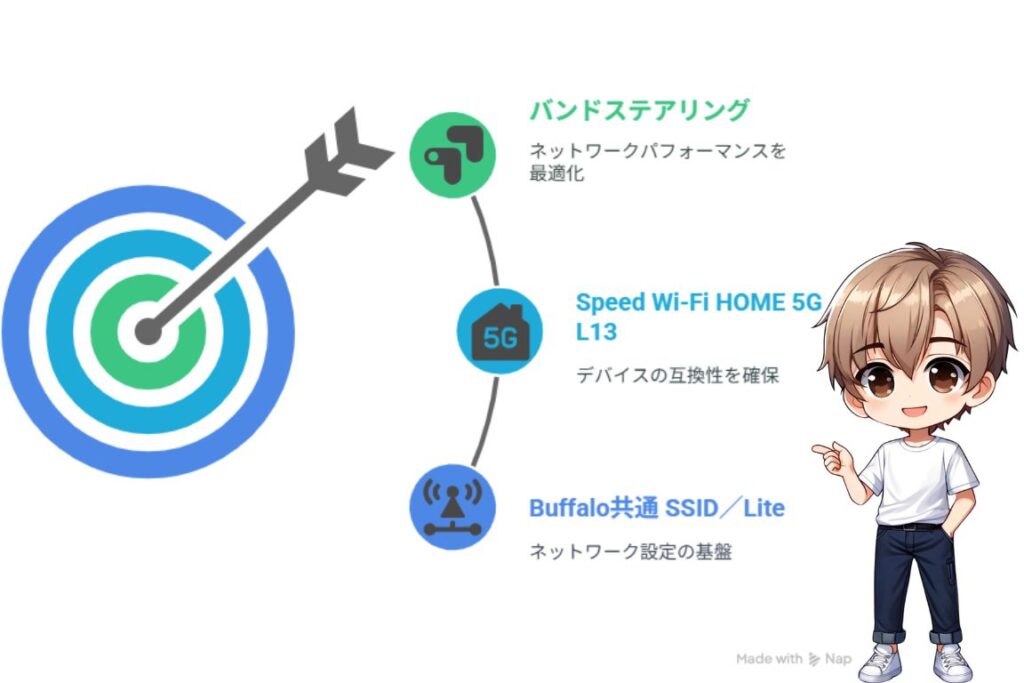

バンドステアリングの仕組み

では基本から順に理解し自宅で活用する方法を見ていきましょう。

バンドステアリングとは何か?

2 つの帯域(2.4GHz / 5 GHz)に同じ SSID を発行し、ルーター側が RSSI を見て端末を自動振り分けする機能です。

ルーターが信号強度と混雑状況を判断し、最適な帯域へ切り替えを行います。

この切り替えは内部で処理されるため、接続は途切れずに安定した通信が保たれるのです。

- 端末は、自動で帯域を選択します。

- 速度低下を防ぐ支援をします。

- 設定は、ワンボタンです。

- 切替の瞬断ほぼ無しです。

機器の使用場所や特性に応じて2.4GHzと5GHzを自動切替するので、通信の安定性と画質が保たれ、干渉や混雑を避けるルーターの判断により、快適な接続環境が維持されます。

自宅機器の一覧を作成し、設定画面で対応機能を有効にすれば効果が高まりますよ。

各メーカーの呼称比較

バンドステアリングは、メーカーにより異なる名称(例:Smart Connect・Auto Band)で提供され、名称の違いは主に設定方法や広告戦略によるもので、機能の本質は共通です。

購入前に呼称を確認しておくと、設定や取扱説明書の理解がスムーズになりますよ。

【各メーカーの呼称比較】

スマートコネクト一覧です。

オートバンド名比較になります。

用語混同防止です。

設定画面の探し方です。

店頭では「帯域自動振り分け対応」と表記された機種を探すと見分けやすいです。

バンドステアリングのメリット&デメリット

| メリット | デメリット |

| 最適な通信への自動誘導 | 非対応機器では、」恩恵なし |

| デバイスが最適な周波数帯に自動接続され、ユーザーの手間が省ける。 | 古いデバイスや一部の機器はバンドステアリングに対応しておらず、恩恵を受けられない。 |

| ネットワーク混雑の緩和 | 電波状況によっては逆効果 |

| 5GHz帯への分散により、2.4GHz帯の混雑が減り、全体のパフォーマンスが向上する。 | 不安定な5GHz帯に強制誘導されると、かえって通信が不安定になることがある。 |

| シームレスな接続維持 | トラブル時の原因特定が複雑化 |

| メッシュWi-Fiなどで最適なアクセスポイントへの自動切り替えを促し、途切れない接続を提供する。 | 問題発生時に、バンドステアリングが原因かどうかの判断が難しくなる場合がある。 |

【バンドステアリングの特徴】

接続が自動化でき、お手軽です。

全体速度の底上げになります。

非対応機器は、切断されやすいです。

瞬時切替の遅延があります。

一部の端末では、Wi-Fi帯域の自動切替に問題があり、通信が不安定になり、IoT機器やゲストWi-Fiは帯域やネットワークを分けると安定性が増します。

機器ごとの相性を把握し、必要なら個別に設定するのが快適な通信環境を保てます。

ルーター側で自動切替を有効にする手順

作業は四つの型に分かれ選び、間違えなければ迷いません。

- バッファロー流かんたん設定

- Speed Wi-Fi hOME 5G L13でバンドステアリングを有効化

- メッシュ導入時の注意点

では各社の画面を順にひらきチェックを進めましょう。

Buffalo共通 SSID/Lite 設定

バッファローの「バンドステアリングLite」は簡易版を提供しています。基本的な自動切り替え(2.4GHzと5GHzの間の切り替え)は行われるものの、より高度な最適化や詳細な設定が限定されている場合があります。

バッファローの「共通SSID/バンドステアリングLite」は、2.4GHzと5GHz(機種によっては6GHzも)の周波数帯を同じSSIDで運用し、接続デバイスの状態に合わせて最適な周波数帯に自動で切り替える機能です。

これにより、ユーザーは周波数帯を意識することなく、常に安定した通信環境を利用できます。

ルーターの設定画面にアクセス

「パソコンやスマートフォン」 ➡ ➡「 Wi-Fiルーターに接続」します。

ウェブブラウザを開き、アドレスバーにルーターのIPアドレスを入力

(例: 192.168.11.1 や 192.168.1.1 など

(ルーター本体のシールや取扱説明書に記載済みです。)

画面が表示されたら、ユーザー名とパスワードを入力してログイン

初期設定のユーザー名とパスワードは、「admin」や「password」などが一般的ですが、変更している場合は、自身で設定したものを入力します。

バンドステアリングLiteの設定画面を開く

設定画面にログイン後、「詳細設定」や「無線設定」などのメニューを探し、その中に「バンドステアリング」または「バンドステアリングLite」という項目があるので、クリックして開きます。

共通SSIDを有効にする

「バンドステアリングLite機能」または「2.4GHz/5GHz共通SSID」などの項目で「使用する」にクリックするだけで有効化できます。

必要に応じて、共通SSIDとして使用するSSIDの名前や暗号化キー(パスワード)を設定、多くの場合、初期設定のSSIDをそのまま共通SSIDとして利用できますよ。

設定を適用する

設定変更後、「設定」または「適用」ボタンをクリックして変更を保存し終了です。

基本的な設定手順は以下の通りです。ルーターの機種によって画面表示や手順が若干異なる場合がありますので、お使いの機種の取扱説明書も併せてご確認ください。

設定が適用されると、Wi-Fi接続が一時的に切断される場合がありますが、設定した共通SSIDに再接続してください。

Speed Wi-Fi HOME 5G L13でバンドステアリングを有効化

Speed Wi-Fi HOME L13は、優先接続切替とバンドステアリング機能により、機器ごとに最適な高速・安定通信を実現し、視認性に優れた青を基調とした画面で、操作に迷うことなく設定が可能です。

Speed Wi-Fi HOMEL13でバンドステアリングを有効化する手順

ブラウザで、「http://192.168.0.1」を開きます。

ユーザー名:admin

パスワード:本体底面ラベルシールや取扱説明書で確認してください。

画面中ほどの 「バンドステアリング機能」➡➡➡[有効] を選択

右下の 〈適用〉 を押し、確認ダイアログで 「OK」

再起動を求められた場合は 〈再起動〉 をタップして完了です。

( 2.4 GHz / 5 GHz の SSID が同名の場合、自動で最適な帯域へ切り替わるようになります。)

スマホの Wi-Fi 設定で L13 の SSID に接続します。

端末をルーターから遠ざけたり近付けたりして 5 GHz➡➡➡2.4 GHz へ、またはその逆へ自動遷移するのか確認しましょう。

(Android なら「接続周波数」、iOS なら「BSSID」先頭値 (2.4GHz/5GHz判別)

トラブルシューティング

| 症状 | 原因と対処 |

|---|---|

| 古い2.4 GHz専用機がつながらない場合 | 「バンドステアリング機能」を一時的に 無効 にして接続を確認します。 |

| 電波干渉で速度が安定しない | CH(チャネル)自動選択 を有効にし、もしくは5GHz側で DFS を避け固定するのです。 |

| 端末が特定帯域に固執する | 端末側の Wi-Fi最適化機能/Intelligent Wi-Fi を 一度オフ➡➡➡オンで切り替えます。 |

\お得な初月0円! /

EasyMesh・AiMesh などのメッシュ Wi-Fiとは?

メッシュWi-Fiは、親機の位置と子機との距離が要です。

家の中心に親機を置き、子機は遠すぎず遮蔽物を避けて設置、上下の階がある場合は高さも考慮し、紙に間取り図と高低差を描いて計画しましょう。

親機は、家の中心かつ高所に設置しましょう。

中継機は、親機と見通しで10m以内です。

壁が多い場合は各階に1台配置します。

可能であればLANケーブルで親機と中継機を結び、安定したバックホールを確保します。

設置後は、専用アプリで速度マップを確認し、電波の弱い部屋には、子機を追加しましょう。

最終チェックとしてテレビで4K動画を再生し、問題がなければSSIDを一つに統一し家族で共有します。

親機と子機の距離は、十メートル以内が黄金ルールです。

\ 次世代AI Wi-Fi/

端末側で自動切替を最適化する方法

高性能Wi-Fiを優先

スマートフォンは、最適なWi-Fiネットワークを自動で選んで接続し、通信を安定させる機能を備えているので、Androidの一部には「Intelligent Wi-Fi」などが搭載されています。

省電力をOFF

省電力モードをオンにすると、Wi-FiやBluetoothが制限されて通信が不安定になることがあり、オフにする場合Wi-Fiの接続がより安定します。

自動接続を維持

一度接続したWi-Fiネットワークへの自動再接続機能は、Android/iOSともに標準で搭載されており、利便性と接続の安定性向上に役立つのです。

古いSSIDを削除

使用しなくなったWi-Fiネットワーク(SSID)が端末に多数登録されていると、接続先の選択時に混乱や誤接続の原因となるので、不要なSSIDを削除すると、デバイスが優先的に最適なネットワークに接続しやすくなります。

各OSにおける設定の補足

AndroidとiOSでは設定項目や名称に違いがあるものの、Wi-Fiの安定性向上策(省電力モードのオフ、不要なSSIDの削除など)は共通して有効です。OSバージョンや機種によって操作方法が異なる場合があるため、各端末の設定画面を確認して調整することが推奨されます。

全体的な評価

ご提示の手順は、実践的かつ分かりやすく、家庭やオフィスの通信環境を最適化するための有効な方法なのでOSの定期的なアップデートは、セキュリティや機能向上にも直結するため、推奨される対策です。

自動切替が機能しない時の原因と対処

自動切替が止まる時は、原因を探し順に消すと直り、難しい道具は不要で設定画面を見るだけで七割は解決します。

【自動切替が機能しないときの原因と対処】

干渉とチャンネル見直し

SSID残り設定の確認

更新と互換性の点検

三つの視点で見直すと原因を取りこぼしません。

では干渉の話から始めましょう。

電波干渉よるチャンネル設定の見直し

Wi-Fiの電波が他と重なってしまうと、自動切替機能ではうまく接続先を見つけられず、通信が遅くなる場合があります。

これは家電や隣の家の無線機器などが干渉を起こしているためで、チャンネルを手動で変更・固定することで干渉を避け、通信速度を回復させましょう。

【電波干渉よるチャンネル設定の見直し】

- 電子レンジから離す

- 1・6・11避け試す

- アプリで混雑確認

- 自動から手動へ

電子レンジや混雑したチャンネルがWi-Fiに干渉し、動画が止まる場合は、チャンネル数を6や11に変更すると干渉を回避し、速度が安定しました。

目に見えない干渉も、数字で確認すれば対策ができ、快適さが保てるのです。

電子レンジによる電波干渉

SSID 分離・固定設定の残存チェック

古いSSID設定が残っていると端末が自動で切り替わらず、通信が不安定に、不要な固定設定や分離設定を削除すると、ルーターを最適な帯域へ誘導できるようになります。

通信の分断を防ぐためにも、設定の見直しが効果的です。

バンドステアリング対応おすすめルーター比較

おすすめルーターは価格帯で選ぶと失敗が減り、三つのクラスを比べて自分の家に合う一台を決めましょう。

- 入門モデル

- メッシュ中級

- 高速ハイエンド

値段は性能と機能のバランスで決まります。

ここで選び方を覚えれば買い替えの時は、もう迷いませんよ。

1万円以下のエントリーモデル

一万円以下でも自動切替付きルーターは手に入りやすく、小さな家や一人暮らしなら、このクラスで十分です。

主な強みは価格の安さと設定の簡単さで、弱みは同時接続数の少なさとアンテナ出力の低さです。

【1万円以下のエントリーモデル】

TP-Link AX23 は入門候補

Buffalo WSR-1800AX4S も安い

NEC Aterm WG1200HP4 が静音

最大接続は30台前後

主要3機種スペック・特徴比較表

| 項目 | TP-Link Archer AX23  | Buffalo WSR-1800AX4S  | NEC WG1200HP4  |

|---|---|---|---|

| 価格帯 | 最安クラス(Amazon限定モデルあり)5,980円 | AX23と同等、やや高め Amazon 8,577円 | さらに安価な場合あり Amazon5,100円 |

| Wi-Fi規格 | Wi-Fi6(802.11802.11ax) | Wi-Fi6 (802.11ax) | Wi-Fi5(802.11ac) |

| 最大理論速度 | 5GHz: 1201Mbps 2.4GHz: 574Mbps 合計1775/1800Mbps | 5GHz: 1201Mbps 2.4GHz: 573Mbps 合計1774Mbps | 5GHz: 867Mbps 2.4GHz: 300Mbps 合計1167Mbps |

| 実測速度(参考) | 下り平均280Mbps (レビュー例) | 下り最大506Mbps (レビュー例) | 無線644Mbps、有線897Mbps(レビュー例) |

| メッシュWi-Fi | OneMesh/EasyMesh対応 | メッシュWi-Fi対応 | メッシュ中継機能あり |

| セキュリティ機能 | 標準的(WPA3等) | ネット脅威ブロッカー ベーシック付属 | WPA3対応、ファーム自動更新 |

| 静音性 | ファンレス設計 | ファンレス設計 | 静音性に定評あり |

| 特徴 | コスパ重視 | セキュリティ重視 | 安定性・静音性重視 |

| 推奨用途 | コスパ・最新規格重視 | セキュリティ重視 | 安定性・静音性重視 |

| IPv6対応 | あり | あり | あり |

※価格は、購入される時に再確認をお願いします。

ワンルームや在宅勤務に十分な通信速度と安定性があり、複数人の使用でも問題がなく、電気代は経済的で、コストパフォーマンスにも優れています。

小規模な住まいには、まずこの価格帯で十分で、必要に応じて上位モデルに切り替え可能です。

メッシュ対応ミドルレンジモデル

メッシュ対応モデルは中規模住宅に最適で、広範囲に安定した電波を届ける同一SSIDと自動ローミングが便利な反面、価格と初期設定に手間がかかります。

| 製品名 | 最大Wi-Fi速度(理論値) | メッシュ機能 | セキュリティ・特徴 | LANポート数 | 特徴・補足 |

|---|---|---|---|---|---|

TP-Link Deco X50  | 5GHz 2402Mbps 2.4GHz 574Mbps | AIメッシュ(AI-Driven Mesh) | HomeShield(無料/有料) WPA3対応 | 3 | 最大3Gbps。複数デバイスや大規模環境に強い。 |

ASUS ZenWiFi XD4  | 5GHz 1201Mbps 2.4GHz 574Mbps | AiMesh | Instant Guard(VPN) WPA3対応 | 2 | ASUSルーターと拡張可能、VPN機能ありコンパクトで設置度高い。 |

Buffalo WEX-1800AX4  | 5GHz 1201Mbps 2.4GHz 573Mbps | メッシュ(中継器追加可) | WPA3対応 | 2 | 国内メーカー 中継器追加で柔軟拡張、安定性重視 |

メッシュ対応ミドルレンジモデル3種

【TP-Link Deco X50】

AIメッシュ機能:ネットワーク状況を学習し最適化するAI-Driven Mesh搭載

HomeShield:無料プランと有料プランがあり、有料で高度なセキュリティ機能が利用可能

速度・カバー範囲:AX3000(合計最大3.0Gbps)で、広範囲・多台数対応に最適

【ASUS Zen Wi-Fi XD4】

AiMesh:既存ASUSルーターと組み合わせてメッシュ拡張可能

VPN機能:Instant Guardで外出先から自宅ネットワークに安全接続可能

LANポート:各ユニット2ポートで、複数有線接続には注意が必要

設置性:小型で設置場所を選びません。

【Buffalo WRM-DX1800】

子機追加:中継器追加で通信範囲を柔軟に拡張可能

国内メーカー:日本住宅向け設計・サポート体制が強み

速度・機能:他2機種よりやや控えめだが、安定性・サポート重視のユーザー向けです。

用途別推奨

| 用途 | 推奨機種 | 理由 |

|---|---|---|

| 広範囲・高速通信 | TP-Link Deco X50 | 高速・広範囲・多台数対応 |

| コンパクト・柔軟性 | ASUS ZenWiFi XD4 | 小型・AiMeshで既存ASUS機器と連携 |

| 安定性・国内サポート | Buffalo WRM-DX1800 | 国内メーカー、サポートと安定性重視 |

3LDKの戸建てでもメッシュWi-Fiなら全室で安定した通信が可能ですが、帯域切り替えや有線接続によって速度と効率がさらに向上します。

Wi-Fi6/6E ハイエンドモデル

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 高速通信 最大理論速度9.6Gbps。Wi-Fi 6Eは6GHz帯利用で実効速度向上が期待できます。 | Wi-Fi6/6E対応機器は、現時点で高性能&高価です。 |

| 同時接続の安定性 OFDMAやMU-MIMOで多数同時接続時も安定。6GHz帯は干渉が少ないです。 | 新しいデバイス必要 ルーター・端末ともにWi-Fi 6/6E対応が必要です。 |

| 省エネルギーTarget Wake Time(TWT)で端末のバッテリー消費を抑制します。 | 範囲の制限 6GHz帯は障害物に弱く、通信範囲が狭くなります。 |

| セキュリティの向上 WPA3標準搭載でセキュリティ強化です。 | 規制の影響 6GHz帯の利用は国や地域で規制や割当が異なります。 |

2025年時点でのWi-Fi6/6Eハイエンドモデル代表格3機種

| 製品名 | Wi-Fi規格 | 最大速度 | バンド構成 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

ASUS ROG Rapture GT-AXE16000  | Wi-Fi 6E | 16,000 Mbps | 2.4GHz, 5GHz×2, 6GHz | クアッドバンド、2×10Gbps LAN、ゲーミング・多機能、圧倒的な性能です。 |

Netgear Orbi RBKE963B(メッシュ)  | Wi-Fi 6E | 10,800 Mbps | 2.4GHz, 5GHz×2, 6GHz | メッシュWi-Fi最高峰、広範囲カバー、2.5Gbps LAN、家庭・オフィス向け |

MSI RadiX AXE6600  | Wi-Fi 6E | 6,600 Mbps | 2.4GHz, 5GHz, 6GHz | 6GHz帯スループットが高い、管理機能充実、RGBライティング、コスパも高い |

高画質ストリーミングや大量データ転送もスムーズで、同時利用にも余裕があり、価格は高めですが将来性と耐久性があり、長期的にはコスパに優れています。

Wi-Fi 5GHzつながらない

Wi-Fi 5GHzつながらない時の対処法

デバイスが5GHz帯に対応していない

古いデバイスや一部の機器は2.4GHz帯のみ対応している場合があり、5GHz帯に接続できません。デバイス(※1)の仕様書や対応規格を確認するのが重要です。

ルーターとデバイスの距離が遠い、または障害物が多い

5GHz帯は2.4GHz帯よりも直進性が強く、壁や家具などの障害物に弱い特徴があり、ルーターの設置場所やデバイスの位置を見直すのは有効な対策になります。

ルーターやデバイスの一時的な不具合

ルーターやデバイスの再起動は、接続トラブルの解決に有効な基本的手法です。

電波干渉を受けている

5GHz帯は気象レーダーや他の無線機器による干渉を受ける場合があり、チャンネル変更が有効な対策となります。

Wi-Fiルーターの設定ミスや不具合

SSIDやパスワードの誤入力、5GHz帯が無効化されている、ファームウェアが古いなどの設定ミス・不具合が原因となるため、これらの確認とアップデートが(※2)重要です。

ネットワークアダプターやOSのドライバが古い

ネットワークアダプター(※3)やOSのドライバ(※4)が古い場合、接続の安定性が損なわれるため、最新の状態にアップデートが推奨されます。

語句の説明

(※1)デバイスとは

パソコンやスマートフォン、タブレットなどの「情報端末」や、それらに接続して使う

キーボード・プリンターなどの「周辺機器」をまとめて指す言葉です。

(※2)アップデート

スマホやパソコン、アプリなどを最新の状態に更新するのがアップロードです。

(※3)ネットワークアダプター

パソコンやスマートフォンなどの機器をインターネットや社内ネットワークにつなぐための部品や装置になります。

(※4)OSドライバが古い

パソコンやスマホなどの機器を動かすためのソフト(ドライバ)が、古いのです。

よくある質問(FAQ)

よくある疑問は、まとめて答えを知ると心が軽くなり、一問ずつ確認すれば設定の不安が消え次の行動へ進めます。

質問は宝物。

ひとつ解決するたびにネットが速くなるよ。

- 自動と固定の速度比べ

- 2.4専用機器の扱い

- 電池と安全の影響

疑問を押さえると操作に自信がつき家族にも説明できます。

では最も多い速度の質問から見ていきましょう。

自動切替と手動固定、どちらが速い?

自動切替は通常、手動固定よりも速く、混雑を避けて最適な帯域を選ぶアルゴリズムによって効率が高まり、その鍵となるのは、リアルタイムの判断と負荷分散です。

だし、特定の条件では手動固定が有利となるケースも存在します。

【自動切替と手動固定、どちらが速い?】

動作は、ほぼ同速

混雑時は自動強い

障害物多いと固定

旧機器は固定安定

通常は自動切替が便利で速度も安定しますが、通信環境や目的によっては2.4GHzや5GHzへの固定が効果的になります。

状況に応じてスマホで簡単に設定を切り替えるのがコツです。

2.4GHz 専用機器が多い場合の設定方法

2.4GHz機器が多い家庭では、SSID分離や優先度制御、チャネル固定によって混雑を回避、さらにIoT用にVLAN(※1)を分けることで、通信の安定性と安全性が高まります。

【2.4GHz 専用機器が多い場合の設定方法】

SSIDを二つ用意

専用機を低速側へ

チャネル1か6固定

VLANで分離

IoT機器をSSIDやチャネルで整理し、通信を最適化すると、負荷の機器は5GHzへ分離し、VLANでセキュリティも強化した結果、速度が向上し、家族も満足できる快適な環境になりました。

バッテリー消費やセキュリティへの影響は?

暗号化をWPA3に強化するので安全性とバッテリー効率が向上し、旧機種は非対応の影響で電池消費が増えますが、ファーム更新で改善可能です。

定期的なアップデート確認が、新旧問わず安定した通信と安心感につながります。

電池も安全も心配しすぎなくて大丈夫

最新機能と更新で万全だよ。

なぜファームウェアを更新するの?

不具合の修正(バグ修正)

発売後に発見された不具合や誤動作を修正し、機器の安定性を向上させます。

脆弱性の改善(セキュリティ強化)

セキュリティ上の脆弱性(サイバー攻撃の標的となる可能性のある弱点)を修正、不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減し、インターネットに接続される機器(Wi-Fiルーターなど)は重要です。

新機能の追加

新しい機能を追加したり、既存の機能を改善したりする場合があります。

性能の向上

機器の処理速度や効率を改善し、全体的な性能を向上させたりします。

更新しないとどうなる?

ファームウェアを更新しないままでいると、以下のような問題が発生する可能性があります。

セキュリティリスクの増大

未修正の脆弱性が放置され、サイバー攻撃の標的になるリスクが高まります。

不具合の発生

既知のバグや不具合が修正されず、機器の動作が不安定になったり、期待通りに動かなくなったりする場合があります。

性能の低下

改善された性能や効率が適用されず、機器の性能を最大限に引き出せない可能性があります。

新機能の利用不可

新しい機能が追加されても、更新しないと利用できません。

まとめ

家じゅうどこでも速いWi-Fiを得る鍵は、バンドステアリングの活用です。

この記事の手順を順番に試せば通信の悩みはほぼ消えます。

電波の役割わけを整えれば、動画もゲームも止まらないよ。今日から始めよう。

- 端末ごとに最適化

- 干渉監視で維持

- 基本設定で土台づくり

最初にルーターの共通SSIDと自動切替を有効にし、スマホや家電の設定を見直し帯域の分担を決めましょう。

月に一度アプリで、電波状況を確認しチャンネルを調整すると快適さが続きます。

- バンドステアリング/スマートコネクトとは何ですか?

-

ルーターが端末の電波状況を判断し、2.4GHzと5GHzの最適な周波数帯へ自動で振り分けてくれる機能です。SSIDを1つにまとめられるため、ユーザーは意識せず常にベストな接続が得られます。

- 2.4GHzと5GHzの特徴の違いは?

-

2.4GHzは壁や距離に強く遠くまで届くものの、混雑しやすく速度低下しがちです。

5GHzは高速で干渉が少ない一方、障害物と距離に弱く離れると不安定になります。 - バンドステアリングのメリットとデメリットは?

-

メリットは設定の手間削減と混雑時の速度安定。デメリットは旧機器が切断される場合や、移動時にまれに瞬断・遅延が出るのです。

- ルーターでバンドステアリングを有効にする方法は?

-

管理画面にログインし、無線設定で「バンドステアリング(Smart Connect/Auto Bandなど)」をONにするだけ。Buffaloは「共通SSID+バンドステアリングLite」、NEC Atermは「優先接続切替」、ASUS・TP-Linkは「Smart Connect」を有効にします。

- 自動切替が機能しないときのチェックポイントは?

-

①電波干渉:チャンネルを変更 ②SSID重複:旧SSIDを削除し統合 ③ファーム更新:ルーターと端末を最新化、この3点で大半は解決します。

- 2.4GHz専用IoT機器が多い場合は?

-

2.4GHz専用機器用にゲストまたはIoT用SSIDを分け、チャネルを固定して干渉を抑えます。高速通信が必要な端末は5 GHzに固定しましょう。

- おすすめのバンドステアリング対応ルーターは?

-

■入門:TP-Link Archer AX23/Buffalo WSR-1800AX4S

■中規模メッシュ:TP-Link Deco X50、ASUS ZenWiFi XD4

■ハイエンド:ASUS GT-AXE11000、NETGEAR RAXE500 など。家の広さと同時接続台数で選びましょう。