「Wi-Fi中継器は効果なし」と諦めていませんか?

実は、たった数分の工夫で、あなたのネット環境は劇的に変わるので、途切れないWi-Fiを「自由に」楽しめるようになります。

壁や障害物を避け、廊下などに設置するだけで、電波の届きが大幅に改善され、ストレスから解放されます。

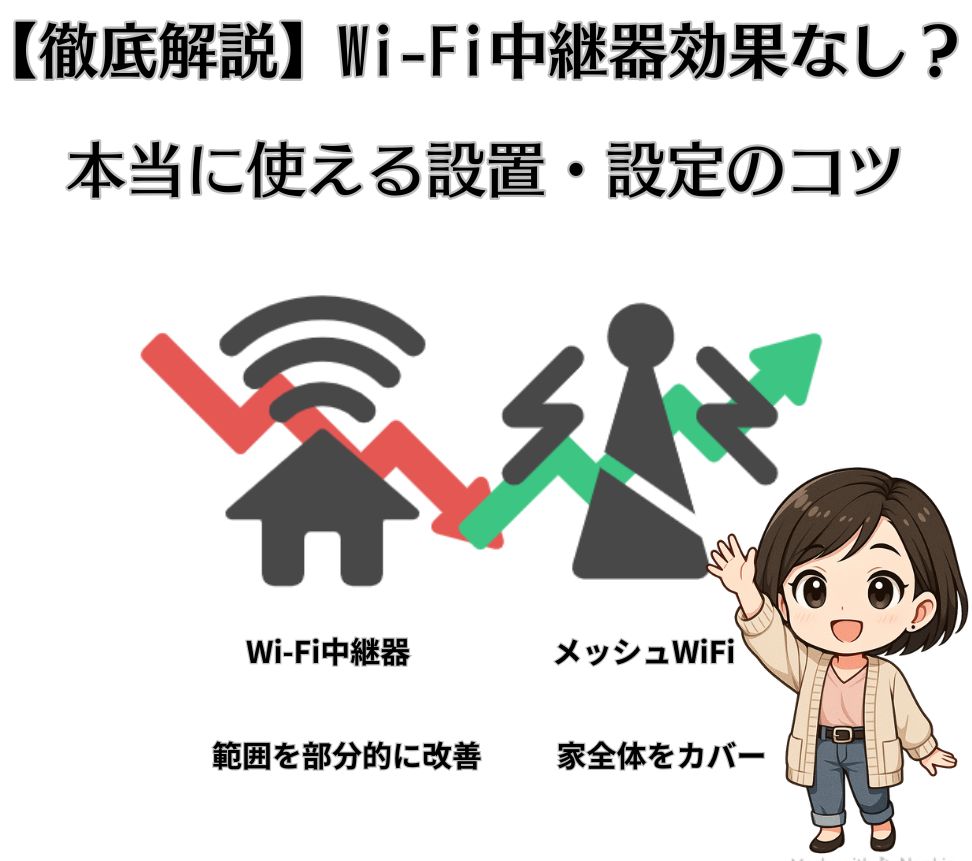

さらに、親機のルーターと同じか、それ以上のWi-Fi規格(Wi-Fi 6や最新の7など)に対応した中継器を選ぶと、本来の速さを発揮しますが、それでも不満なら、家全体をカバーするメッシュWi-Fiが、

あなたの通信環境を次のレベルへと引き上げ、どこでも安心して使える快適さを実現します。

安価で手軽な中継器から、より強力なメッシュWi-Fiまで、あなたにぴったりの方法で、安心と快適なネット環境を手に入れてください。

Wi-Fi中継器とは?

Wi-Fi中継器とは

既存のルーターの電波を中継・拡張すると、家の中の「電波が届きにくい場所」をカバーする機器です。

ルーターと接続して電波が届きにくい場所の中間点を避けると、通信エリアを拡大できます。

Wi-Fi中継器を選ぶポイント

- 通信規格(Wi-Fiの世代)

最新のルーターを使っているなら、対応する中継器も同じか、それ以上の規格を選びましょう。

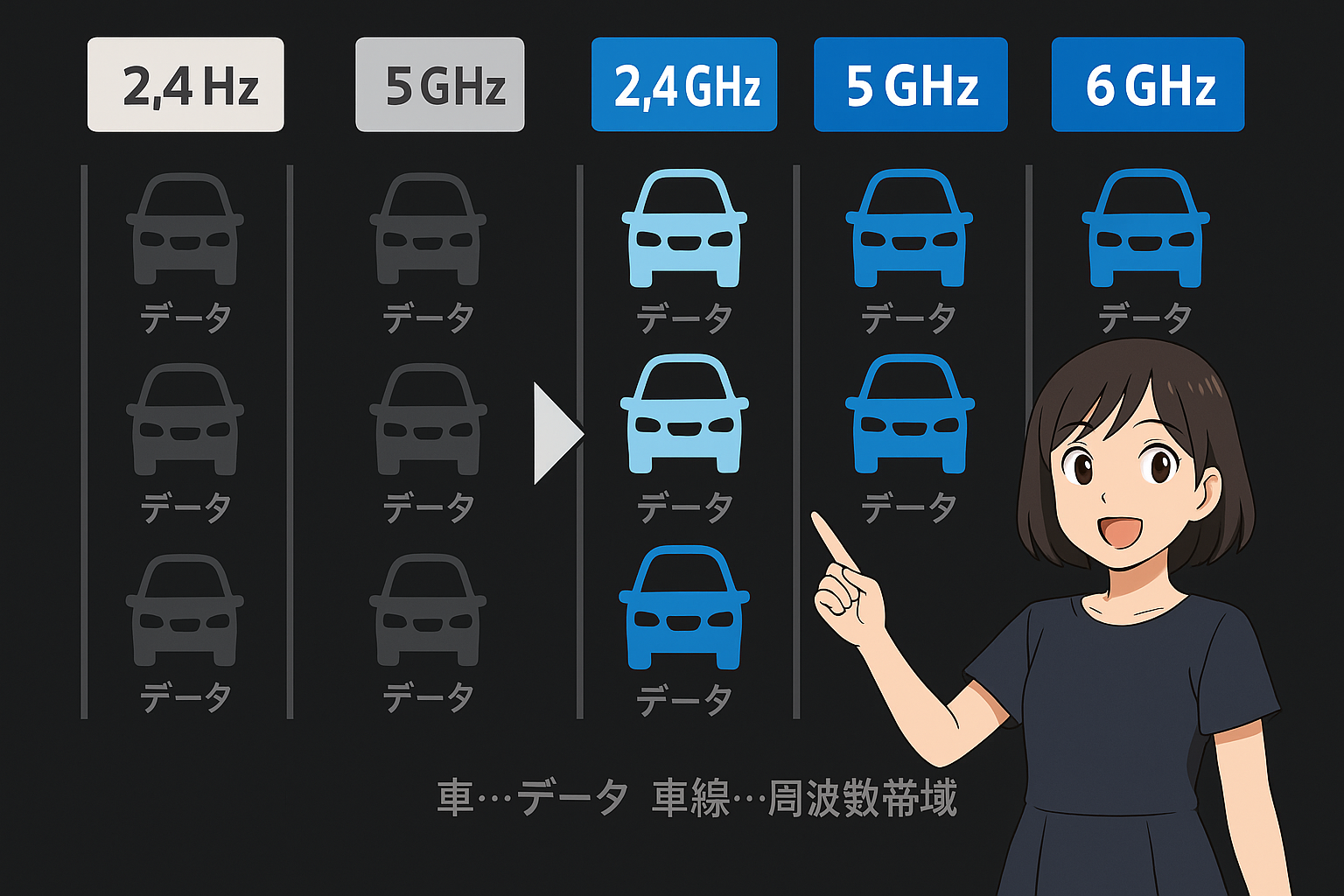

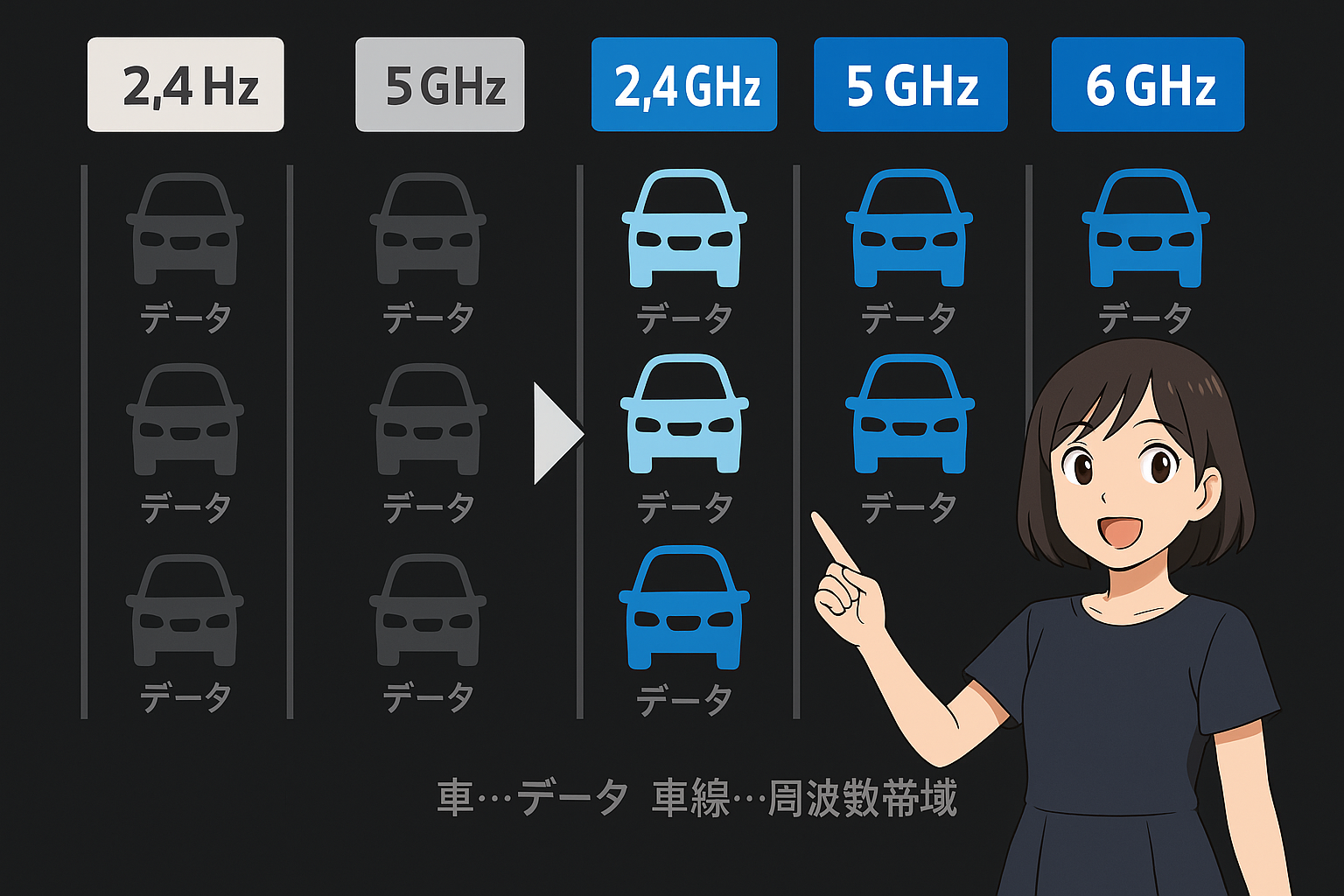

例えば、Wi-Fi6(802.11ax)対応なら将来的にも安心です。 - 対応バンド(2.4GHz/5GHz)

2.4GHzは障害物に強く、5GHzは高速通信に優れます。中継器が両バンドに対応しているか確認しましょう。 - 設置場所・範囲(中継機の“親機との距離”)

中継器は、親機ルーターから電波がある程度届く位置に設置するのが基本です。

「親機⇔中継機」距離が遠すぎると性能が落ちます。 T - 有線接続ポートの有無/メッシュ対応かどうか

テレビ・ゲーム機など有線で中継器を繋げるためにLANポートがあるタイプを選ぶと便利です。

また、メッシュWi-Fi機能付きの中継機なら家全体のネットワーク設計がしやすくなります。 - 設置環境・障害物の影

壁・金属・鏡などがあると電波が反射・減衰します。

購入前に「設置予定の場所」が電波を受けやすいかもチェックをしましょう。 - 将来を見据えた性能・コストバランス

用途が軽め(スマホ・Web閲覧中心)なら旧世代でも十分かも知れません。

一方、ゲームや4K動画配信などを考えるならスペックを少し上に選ぶと長く使えます。

Wi-Fi中継器が「効果なし」と言われる6つの原因

中継器は親機の電波を増幅し、家全体に届けるための便利なツールで、設置場所や使い方を間違えると、速度や安定性が十分に発揮されない場合があります。

では、何が「つまずきやすい」落とし穴なのでしょうか?

「効果なし」と感じた時は、まず設置条件を見直します。

- 中継器が親機電波を拾えない

- 家の障害物で電波が弱まる

- 遠すぎ近すぎでロスが出る

- 中継器の規格不足で遅い

- SSID分離で切替が面倒

- 台数増で速度が落ちる

上記の6つが主な失敗の原因ですが、いずれも見直しは、それほど難しくありません。

次から順にくわしく見ていきましょう。

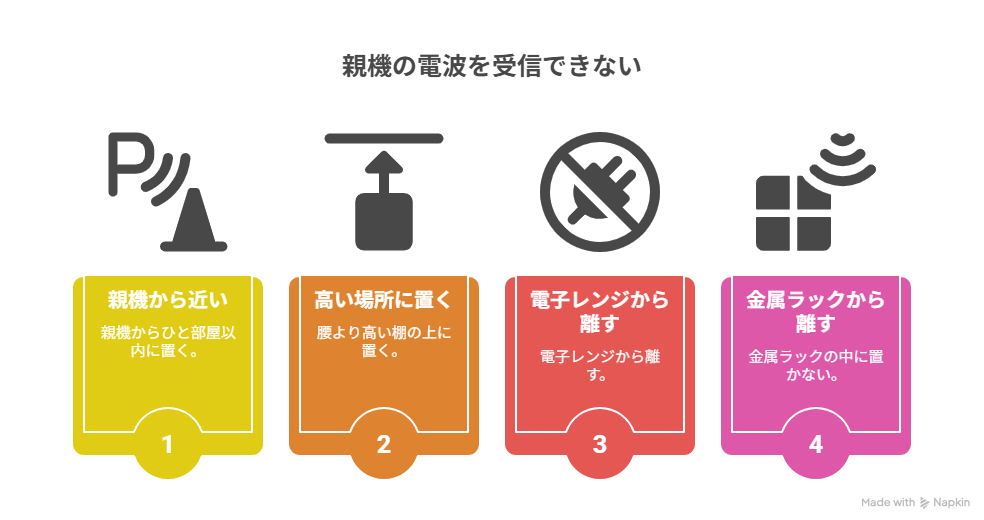

1.Wi-Fiの設置場所が悪く親機の電波が届きにくい

中継器が親機の電波をつかまなければ、通信は始まりません。

置き場所が悪いと、どんな高性能でも力を出し切れないので、親機から離れ過ぎたり壁のそばに置くと受信感度が極端に下がります。

金属や水槽のそばでは、ノイズが増えリンクが切れやすくなります。

【親機の電波を受信できる設置場所は】

親機から1部屋以内に設置するのが理想です。

腰より高い棚の上に置きます。

金属ラックの中に置くのは避けましょう。

階段踊り場は、電波が強いので親機の設置には最適、電子レンジ横や金属製ラック内は反射で通信が不安定になる場合があります。

親機の位置を変えるだけで、通信速度や安定性が大きく改善するのです。

2.Wi-Fiが壁・床・家具による電波減衰

鉄筋マンションでは、室内側が廊下側より電波が強く、木製ドア程度の障害なら損失が少ないですが、鏡やタイル壁、水分は電波を弱める原因になり、配置を工夫すると改善が期待できます。

【壁・床・家具による電波減衰する場所】

鉄筋コンクリ壁は避けます。

浴室前には、置かないようにしましょう。

大型鏡の前を避けましょう。(※1)

親機と中継器の間に厚い床を挟まないように同じ階の廊下や開けた場所に置くのがベストです。

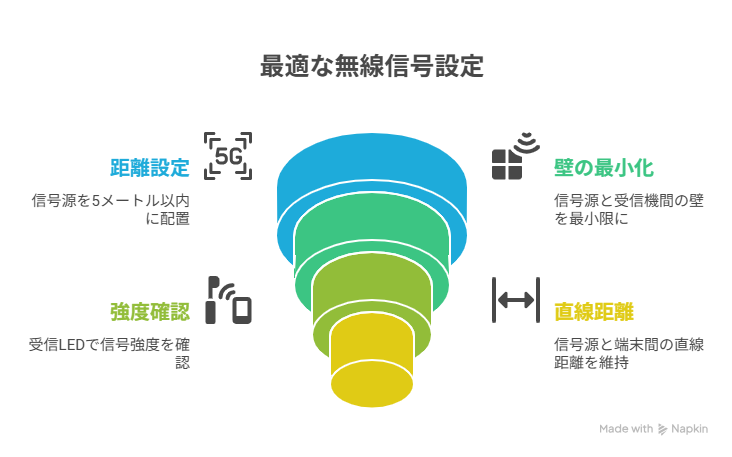

3.Wi-Fi親機-中継器間が遠すぎ|近すぎで中継ロス

親機と端末の距離は中間か、やや親機寄りが最適で近すぎると自己干渉が生じ、遠すぎると受信エラーで速度が低下するので、適切な間隔を保つのが重要です。

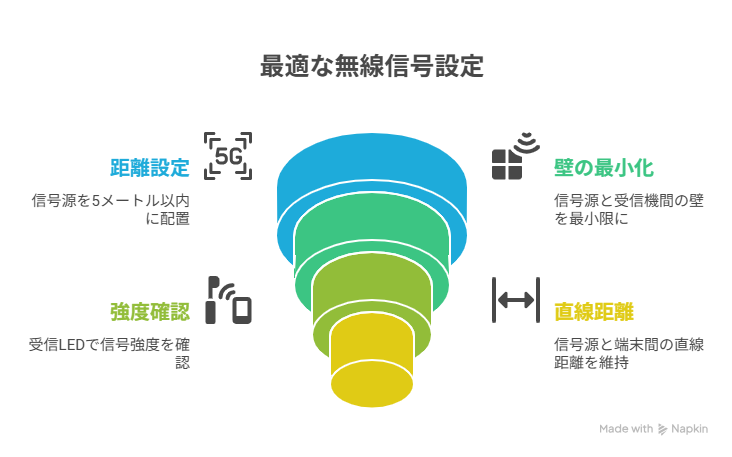

【親機∼中継器の距離感】

5m前後を目安に置く

間に二壁以上作らない

受信LEDで強度確認

端末との直線距離を意識

4.Wi-Fi中継器の規格(Wi-Fi5専用など)

旧式機種や中継器の規格が低いとWi-Fiの性能を十分に活かせず、遅延や速度低下の原因にもなり、アンテナ数が少ないとMIMO効果(※)が制限され、通信効率が下がります。

【中継器の規格】

- Wi-Fi 6E対応を選ぶ

- tp-link ax3000以上

- デュアルバンド必須

- 外付けアンテナ有利

4K動画やオンラインゲームにはTP-Link ArcherAX5400対応の新型が安定し、安全で、規格は一世代先を選び、外付けアンテナで調整すると効果的です。

親機と同世代以上の機種で脆弱性を避けつつ帯域を活かすと快適になります。

5.Wi-Fiトラブルで手動切替が必要

【トラブルで手動切替”が必要になる】

親機と同じSSIDを設定します。

WPS同期で簡単に統合できます。

メッシュ機能を選ぶのです。

バンドステアリング活用しましょう。

メッシュ対応機に交換し、SSIDを統一すると移動時の接続切れが解消され、設定画面でSSIDを揃え再起動するだけで簡単に実現可能です。

バンドステアリング(※1)Wi-Fiルーターが持つ機能の一つで、デュアルバンド(2.4GHz帯と5GHz帯の両方に対応している)のWi-Fiルーターにおいて、接続する端末(スマートフォン、パソコンなど)がより快適に通信できる周波数帯を自動的に選択・誘導する技術です。)

6.Wi-Fiの同時接続台数増による速度低下

家電が多い環境では、MU-MIMO対応(※1)のルーターを導入したり、5GHz帯域を活用したりすると効果的で、中継器の配置や設定も重要です。

【同時接続台数増による速度低下の回避策】

- ルーターの管理画面で接続端末を確認・整理し、MACアドレス制限機能(※2)で接続数を絞ることで帯域の無駄を防げます。

- 通信速度に応じて、機器を2.4GHz帯と5GHz帯に振り分けると、周波数の干渉を避けつつ効率的な運用が可能です。

- 家族全員が複数端末を使う環境では、Wi-Fi6/6E対応のメッシュWi-Fiを導入すると、電波の分散と多数接続時の通信効率を両立できます。

- 最新のファームウェアに定期的に更新する場合、同時接続処理の最適化や通信の安定性を確保できます。

- ファームウェアは3〜6か月ごとに確認し、脆弱性報告時は速やかに更新しつつ、共有環境では管理者の許可を得るのが重要です。

(※1)MU-MIMOとは

Wi-Fiルーターが複数の端末と同時に通信できる技術です。従来の「SU-MIMO」は1台ごと順番に通信するため、通信機器が多いと待ち時間や速度低下が発生していましたが、MU-MIMOでは複数のデバイスと同時にデータ送受信が可能なため、ネットワークの速度低下や混雑を大幅に緩和しています。

(※2)MACアドレス制限機能

MACアドレス制限機能は、許可した端末のみがWi-Fiに接続できるよう制御するセキュリティ対策です。

台数チェックとMU-MIMOで混雑を一気に解決しましょう。

Wi-Fi中継器 vs メッシュWi-Fiの比較

Wi-Fi中継器とメッシュWi-Fiのメリット&デメリット

| 項目 | Wi-Fi中継器 | メッシュWi-Fi |

|---|---|---|

| メリット | 導入コストが安い 設置が簡単 (コンセントに挿すだけ) 既存ルーターにカンタン追加 | 広い範囲をカバーできる 速度低下が少ない シームレスな接続 高度な管理機能 |

| デメリット | 速度が低下しやすい 接続切り替えがスムーズでない場合あり 管理機能が限定的 | 導入コストが高い 設置場所に工夫が必要 初期設定がやや複雑 |

【ポイント】

Wi-Fi中継器が優位な設置場所

最適な設置場所

Wi-Fi中継器の効果を最大限に引き出すためには、親機との距離、障害物の有無、高さなどを考慮した適切な設置が不可欠です。

障害物を避ける

鉄筋コンクリートや金属製の壁は電波を遮るため、できるだけ障害物を避けるのが重要で、廊下や階段など、見通しの良い場所に設置する、電波の通り道を確保できます。

高さの確保

中継器は床から1〜2メートルの高さに設置し、この高さは、電波の伝播に適しており、信号をより良く受信できます。

電波干渉を避ける

電子レンジや金属製の家具など、電波干渉を引き起こす可能性のある機器の近くには設置しないようにしましょう。

信号強度の確認

スマートフォンのアプリや中継器のランプを利用して、設置場所での信号強度を確認しながら設置するのが重要で、信号が弱い場合は、位置を調整する必要があります。

メッシュWi-Fiが優位になる家の広さと間取り

| 家のタイプ | 具体例 | メッシュWi-Fiのメリット |

|---|---|---|

| 戸建て・2〜3階建て | 4LDK 2階建て・100㎡超/リビング/2階書斎まで遠い | 家中どこでも安定して高速通信が可能です。 |

| 複雑な間取り | 中庭・廊下・床暖房パネル/コンクリート壁マンション | 電波の死角・弱点をほぼ解消します。 |

| ファミリー世帯 | 4人家族・複数デバイスで同時利用 | 同時接続台数が増えても速度低下が少ないのです。 |

| 広いワンフロア平屋 | LDK30帖+個室×3・80㎡超 | 端の部屋にも電波がムラなく届きます。 |

【まとめ】

- 「自宅が3LDK以上/複数階/端部屋がWi-Fi不安定」であればメッシュWi-Fiの導入をおすすめします。

- 「コンクリ壁・複数ルームをまたぐ」「家中どこでも動画視聴やゲームが快適が必須」な場合は、検討してください。

- メーカーサイトやカタログにも「推奨間取り」目安(3LDK~5LDK、100㎡程度~など)が記載されているので、自宅の「部屋数・階数・広さ」と照らし合わせて、中継器の設置台数や配置場所を検討するのが大切です。

家全体で安定した速度を楽しめる安全策として、おすすめですよ。

トライバンド/有線バックホールのメリット

LANケーブルで親機と中継器をCAT6で直結すれば、無線帯域を節約し通信の安定性が向上し、有線バックホールモードを設定すると、距離や壁の影響も解消されます。

【有線バックホール(中継器-親機のLAN接続)】

CAT6以上推奨

LAN1ポート利用

モード変更必須

ケーブルは短く

配線はモールで美しく整理し、余分なケーブルは切るのがポイントで、中継器を有線接続に設定し速度テストで効果を確認すると安定性を長期間維持できるのです。

配線が可能なら有線化、無線だけならトライバンド機がおすすめです。

古い親機は買い替えが、いちばん速くて安定!

中継器のベストポジション

中継器は親機と端末の中間、特に親機寄りで障害物が少ない場所が最適で、親機から五歩で壁一枚以内など、距離と見通しを考慮しましょう。

【ベストポジションの探し方】

- 親機から五歩以内

- 壁一枚以内

- 死角へ直線配置

- 腰より高い棚上

中継器を使わず電波死角を解消するには、親機の設置位置や配線を見直し、機器を最新にすると効果的に、これにより遠い部屋でも安定した速度が得られます。

置く場所がない時は、別ルートで届けよう!

電波測定アプリでの受信強度確認

こちらより ➡ ➡ ➡ Wi-Fi Analyzer ダウンロード

アプリでリアルタイム測定を行い、受信値が急落する場所を特定して間取り図に弱点を記録しながら、中継器を動かして再計測すると、緑エリアが広がる変化が確認できます。

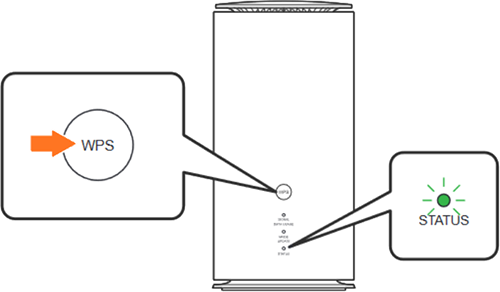

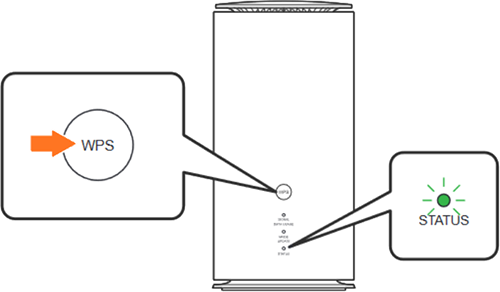

WPSワンタッチ設定と手動設定のポイント

※Speed Wi₋Fi 5GL13モデル

WPSなら簡単に設定可能ですが、細かい調整が必要な場合は手動設定が便利で、手動設定ではチャンネルを固定し、混信を減らせるのです。

WPS長押し同期

手動はブラウザ設定

チャンネル固定推奨

暗号方式はWPA3

WPS同期後は、接続一覧でSSID統合を確認し、必要に応じて手動設定で5GHz優先やチャンネル固定を調整します。

暗号化はWPA3推奨ですが、古い端末対応にはWPA2/WPA3混在モードが便利ですよ。

Wi-Fi中継器の選定基準

中継器は数字と機能を比べるとお得に速く使えますが、最新規格と内蔵技術をそろえれば長く快適です。

どの指標を見れば失敗しないのでしょうか。

「型番がわからない」時は

次の五つを見れば大丈夫です。

- 最新規格対応か

- アンテナと流れ数

- MU-MIMOとビーム

- 三帯バンド搭載

- 価格帯で指標確認

この五つを基準に選べば大きな失敗はありません。

まずは「最新規格」をチェックします。

最新規格 Wi-Fi6/6E/7 を選ぶ理由

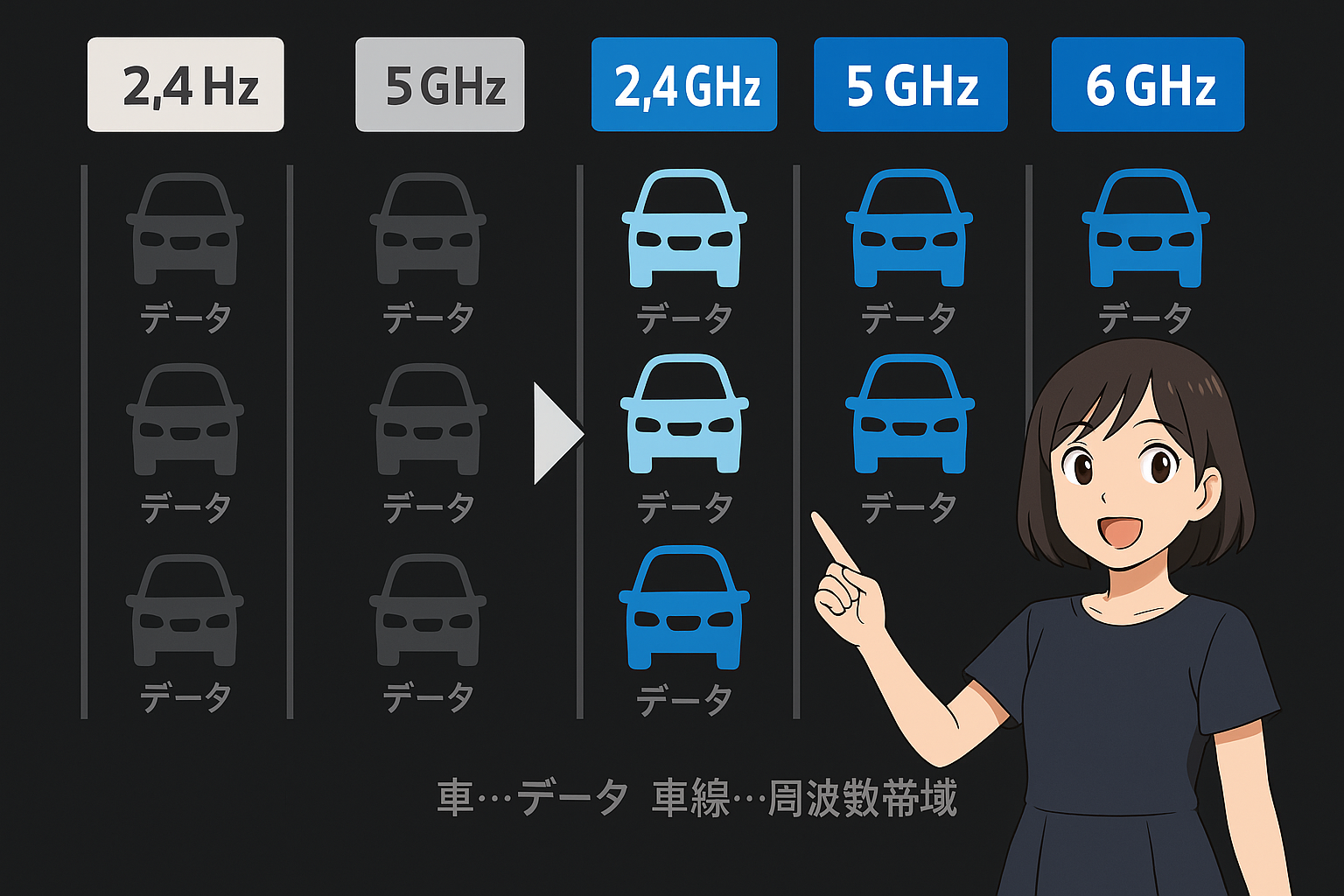

Wi-Fi 6は、効率的な通信と多接続環境に強く、現在の主流規格です。

Wi-Fi 6Eは6GHz帯を追加し、干渉の少ない高速通信を実現します。

Wi-Fi 7は最大46Gbpsの超高速通信、320MHzの広帯域幅、MLO(マルチリンクオペレーション(※1)による安定性向上が特徴で、未来のネットワーク環境に最適です。

(※1)MLO(マルチリンクオペレーション)

Wi-Fi 7で導入された技術で、2.4GHz・5GHz・6GHzなど複数の帯域を同時に利用でき、通信速度の向上・低遅延・高信頼を実現します。

Wi‑Fi 規格を比較

| 比較項目 | Wi‑Fi 6 | Wi‑Fi 6E | Wi‑Fi 7 |

|---|---|---|---|

| IEEE 標準 | 802.11ax | 802.11ax | 802.11be |

| 策定年 | 2019年 | 2021年 | 2024年 |

| 周波数帯 | 2.4 GHz・5 GHz | 2.4 GHz・5 GHz・6 GHz | 2.4 GHz・5 GHz・6 GHz |

| 最大通信速度(理論値) | 9.6 Gbps | 9.6 Gbps | 46 Gbps(最大) |

| 変調方式 | 1024‑QAM | 1024‑QAM | 4096‑QAM |

| 最大チャネル幅 | 160 MHz | 160 MHz | 320 MHz |

| 主要な特徴 | OFDMAで多数同時通信が効率化・上り/下り 8×8 MU‑MIMO・BSS Coloringで干渉低減・TWTで省電力 | Wi‑Fi 6の技術を踏襲しつつ6 GHz帯を追加・干渉が少ない帯域で低遅延を実現 | MLOで複数帯域を同時利用・320 MHzの超広帯域・Multi‑RU、16×16 MU‑MIMO・超高帯域・低遅延でAR/VR・8K配信に最適 |

※周波数利用状況や6 GHz帯の屋内限定運用など、各国の規制は最新情報を確認してください。

(例:総務省 無線設備規則等改正 2022年)

テレビやゲーム機は5GHz、IoT機器は2.4GHzを使い分け、帯域を効率的に分散すると速度が安定します。

SSIDを一つにまとめると設定が簡単になり、同時接続にも対応でき、速度テストで効果を確認してみましょう。

【最新規格 Wi-Fi 6/6E/7 を選ぶワケ】

- 将来速度へ備える

- 6GHzで混信回避

- 低遅延でゲーム快適

- 省電力でスマホ長持ち

6GHz帯は干渉が少なく安定しており、多数端末もOFDMA(※1)で快適です。TWT機能(※2)で省電力が向上し、デバイスのバッテリー寿命が伸びます。中継器を先に更新すると、親機の買い替えが簡単になります。

(※1) OFDMAとは

Wi-Fi 6の主要な技術の一つであり、特に多数のデバイスが同時にネットワークに接続される現代の環境において、通信の効率化、安定化、低遅延化、省電力化に大きく貢献する技術です。

(※2)TWT機能とは

Wi-Fiルーターと接続するデバイスが両方ともTWT対応である必要がありますが、Wi-Fi 6対応機器なら、TWTをサポートしている場合が多いです。

最新規格を選ぶと長期的なコスパが向上しますよ。

アンテナ数・ストリーム数と実効速度の関係

アンテナが多いほど信号の同時送信が可能で、ストリーム数が速度の上限を左右し、4×4や8×8の構成は帯域が広く家庭でも高速通信が可能になります。

【アンテナ数・ストリーム数の関係】

4×4で4K余裕

2×2は軽作業向き

外付けは向き調整可

端末側流れ数も確認

家庭用には4×4がコスパと性能のバランスで適しており、8×8は高度な同時処理向きですが、中継器4×4でもスマホ2×2の安定性が向上し、外付けアンテナは多階建てに有効です。

必要なアンテナ数を選べば効率的な投資が可能ですよ。

MU-MIMO/ビームフォーミング 搭載チェック

| 項目 | MU-MIMO | ビームフォーミング |

|---|---|---|

| 概要 | 複数端末へ同時通信 | 特定の端末へ向けて電波を集中 |

| 主な目的 | 複数端末の通信効率・キャパシティ向上 | 通信品質・到達範囲・速度の最適化 |

| 技術の働き方 | データストリームを分割し端末ごと送信 | アンテナの信号の位相・強度を調整し集中 |

| 関係性 | ビームフォーミング技術を組み合わせて動作する場合が多い | 単独またはMU-MIMOと併用 |

【MU-MIMO/ビームフォーミング 搭載チェック】

- 同時通信が高速

- 遠くでも強度維持

- 動画途切れ激減

- 省電力に貢献

MU-MIMOは複数端末の同時利用で動画や通話を快適にし、ビームフォーミングは端末が離れても速度低下を防ぎ、これらの機能により、在宅勤務やストリーミングも安定します。

対応機を選ぶと混雑を気にしない快適な環境を実現できるのです。

2.4GHz+5GHz+6GHzのトライバンド有無

| デュアルバンドルーター | トライバンドルーター |

帯域を3本に分けると混雑が解消され、家庭内でも効率的な通信が可能になり6GHzは干渉が少なく高速で、2.4GHzは遠距離に適しています。

【2.4GHz+5GHz+6GHzのトライバンド有無】

- 動画は6GHz

- IoTは2.4GHz

- ゲームは5GHz

- 自動振分け機能推奨

6GHzは4Kストリーミング、2.4GHzはIoT機器、5GHzはゲーム向けに分けると効率的です。

スマートコネクトをONにすると端末が自動で帯域を選びトライバンド機を活用すれば快適性が大きく向上します。

3LDK以上の間取りメッシュWiFi

広い住宅(3LDK・4LDK・戸建て・複数階)では、メッシュWi-Fiシステム導入が最適とされています。

理由は部屋の隅々や上下階まで電波が安定して行き渡るためです。

ここでは、2025年の主要モデル・選び方ポイント・おすすめ製品例をご紹介します。

- 複数のルーター(親機+子機)が連携し、家全体をシームレスにカバー

- 家中どこでもSSIDの切り替えなく安定通信が可能

- デバイスが多くても速度や安定性が落ちにくい

- 通信範囲:「3LDK~4LDK」「100㎡以上」対応モデルを選ぶ

- 最新規格:Wi-Fi 6(11ax)、Wi-Fi 6E、あるいはWi-Fi 7対応なら今後も安心

- トライバンド対応:2.4GHz+5GHz+(6GHz)など帯域が多いほど高速・安定

- 設置や設定が簡単なもの:初心者でも導入しやすいアプリ付きモデルがおすすめ

- コストと台数:住環境に合わせて親機+サテライトのセット台数で選ぶ

2025年最新モデルのおすすめ

【まとめ】

3LDK以上の住宅で最適なのは、メッシュWi-Fiシステム(Wi-Fi 6/6E/7対応)です。

最新モデルのTP-Link Decoシリーズ、バッファローWSR-5400XE6、ASUSやNEC製メッシュ対応ルーターなど、住環境・予算・拡張性に応じて選択すると家中どこでも快適なWi-Fi環境を実現できます。

導入後も速度が上がらない時の対処法

中継器を置いても速くならない時は次の手順を試し、設定と配線を見直すと多くの家で数字が伸びます。

どこから触ればいいか分からない人も安心してください。

あわてず順番に四つの対処で解決!

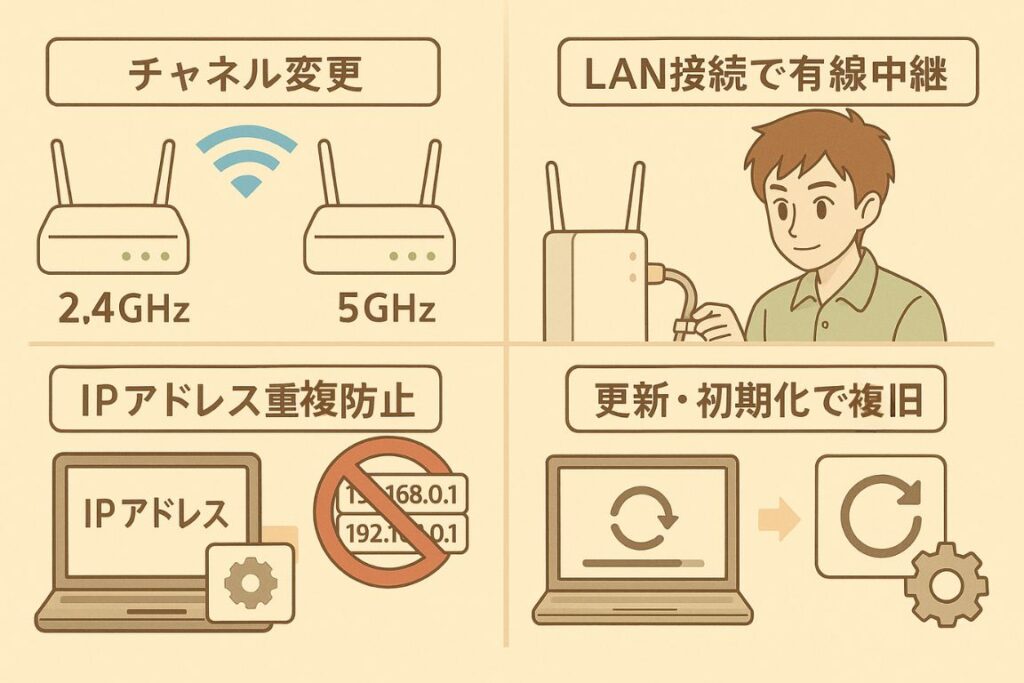

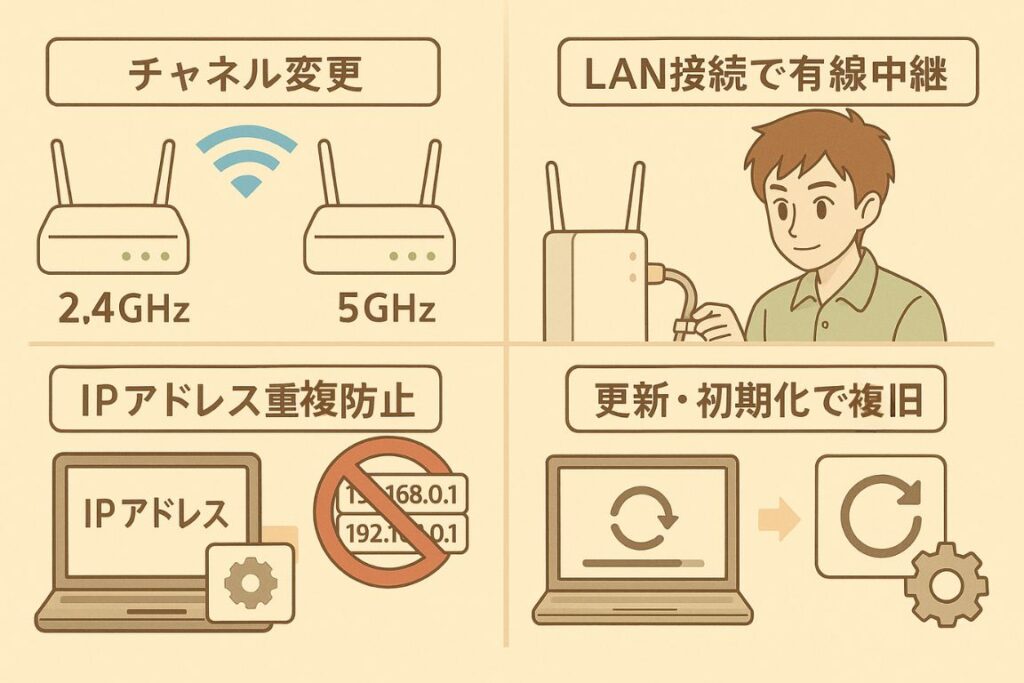

- チャネルを変えて干渉回避

- LAN接続で有線中継

- IP重複を防ぐ設定

- 更新と初期化で復旧

では順にくわしく見ていきましょう。

まずは「チャネル変更」です。

親機チャネルを干渉の少ない帯域へ変更

近隣と同じチャンネルを避けるため、WiFiアナライザーで周波数を確認し、空いている36、40、44番などに切り替えると速度が改善します。

【親機チャネルを干渉の少ない帯域へ変更】

- アプリで混雑確認

- 空き番号へ変更

- 幅は80MHz固定

- 保存して再起動

WiFiアナライザーで山が低い番号を選び、親機の設定で80MHz幅に固定すると変更後に再起動すれば中継器も自動で追従します。

チャネル変更は、簡単で効果が高い初歩的対策です。

チャネル変更は、簡単で効果が高い初歩的対策です。

IPアドレス競合/DHCP衝突の回避設定

この設定により、ネットワーク内のIPアドレス管理が簡素化され、特に多くのデバイスが接続される環境では、リース期間を短くするので、IPアドレスの効率的な再利用が可能になります。

また、ブリッジモードを利用すると、二重ルーターの問題を回避し、スムーズなネットワーク運用が実現できるのです。

【IPアドレス競合/DHCP衝突の回避設定】

- 中継器DHCPをOFF

- 固定IPを外す

- リース一日設定

- 競合時は再接続

「アクセスポイントモード」を設定し、固定IPを自動取得に戻して競合を防ぎリース期間を調整し、Wi-Fiを再接続するとIPの重複を解消でき、切断が減り在宅勤務がより安定します。

ファームウェア更新

速度低下を防ぐには公式サイトで最新ファームウェアを確認し、設定画面でアップデートを行うのが効果的で、不安定な場合は初期化すると改善できます。

【ファームウェア更新・初期化】

- 最新版を入手

- USB不要で更新

- 設定バックアップ

- 工場出荷にリセット

更新前に設定をエクスポートし、最新版ファームウェア適用後に再起動と速度テストで確認、不安定な場合はリセットして初期化し、WPSで再接続すると早いです。

これによりソフトの不調を解消し、安定した高速通信が楽しめます。

四手順で速度復活!

あきらめる前に全部試そう

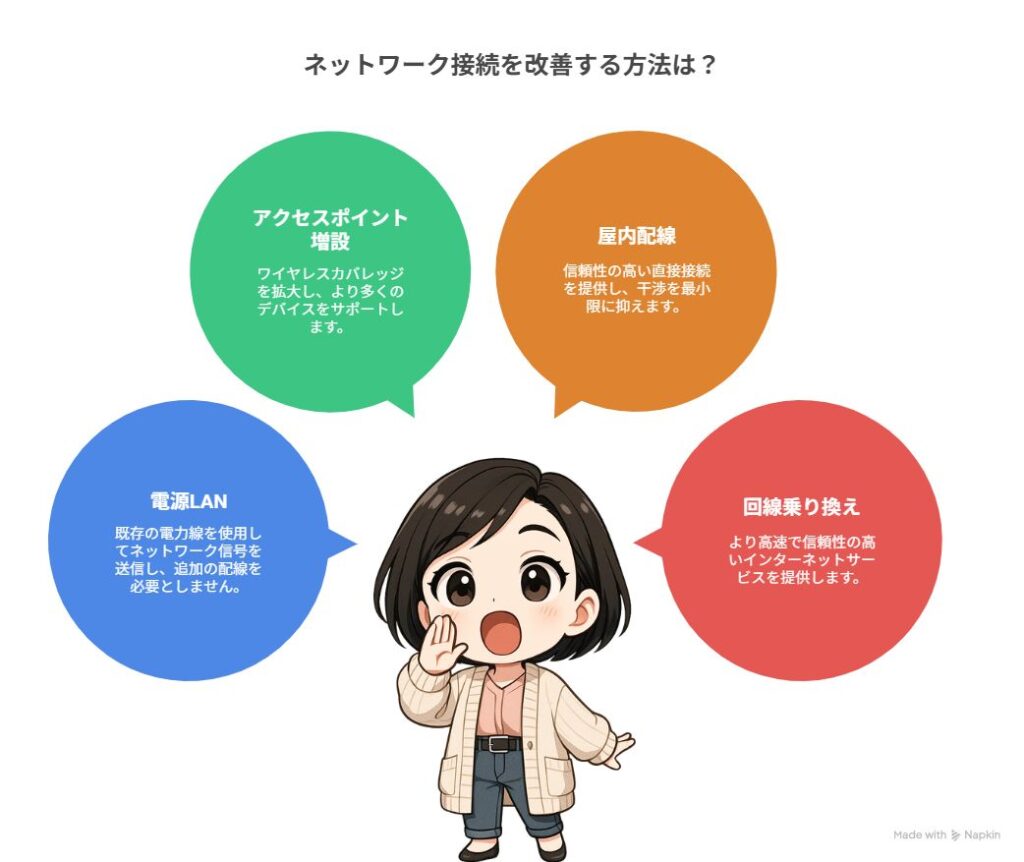

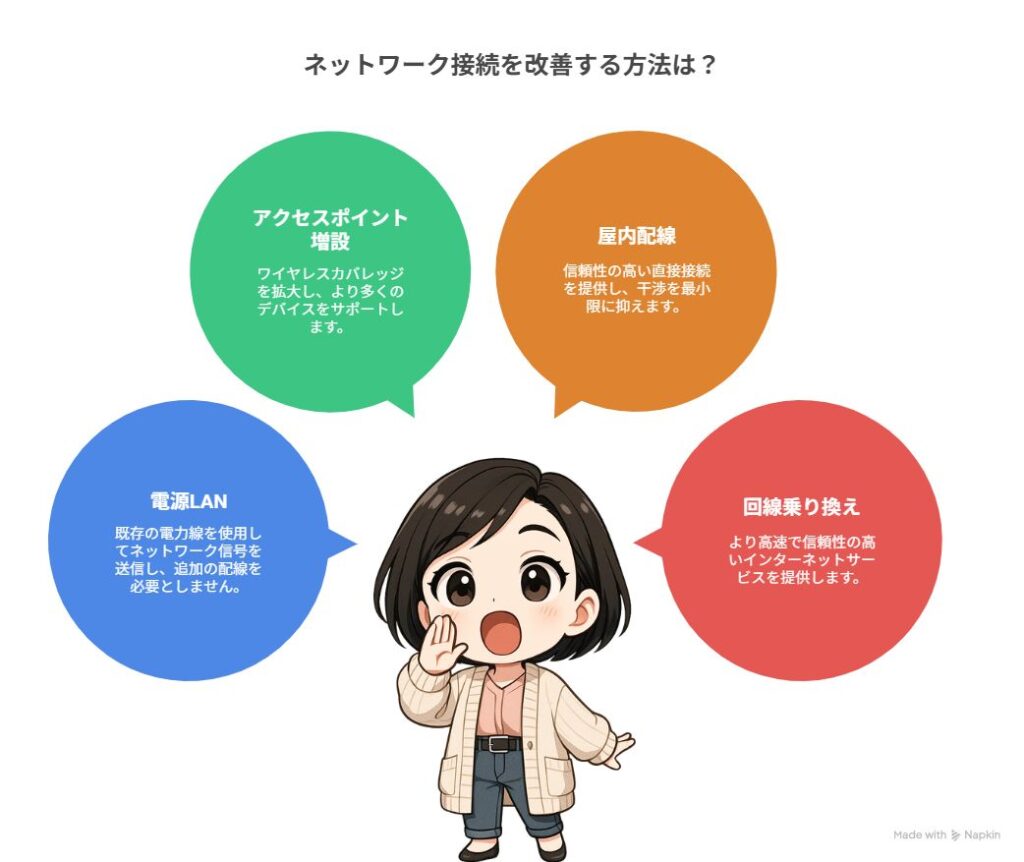

Wi-Fi中継器以外で電波死角を解消する方法

中継器が置けない家でも電波の穴をふさぐ方法は、配線や機器を変えるだけで遠い部屋まで速くなります。

ではどんな選択肢があるのでしょうか?

「置く場所がない」時は、別ルートで届けよう

- 電源LANで飛ばす

- アクセスポイント増設

- 屋内配線で直通

- 回線ごと乗り換え

四つの方法を知れば状況別に選べます。

まずは電源線を使う「PLCアダプター」です。

PLCアダプター(電源ラインLAN)活用

PLCアダプターは、家庭やオフィスの既存の電力線を使い、コンセントに差すだけでネットワーク通信を可能にする機器です。

有線LAN配線が難しい場所でも簡単にLAN環境を構築でき、AES128bit暗号(※1)による安全性も備えています。

(※1)AES128bit暗号(先進暗号化標準)の一種でデータを暗号化・復号化する方式です。128ビット・ 192ビット・256ビットの3種類の鍵長がありますが、128ビットは処理が最も高速なんです。

ただし、電気配線の状態やノイズで通信速度や安定性に影響が出る場合があります。

【PLCアダプター(電源ラインLAN)活用】

- 同一分電盤が条件

- 2台1組で設置

- AV1300以上推奨

- テーブルタップ不可

PLCを利用すれば、親機と子機をコンセントで接続し、工事なしで簡単に安定した通信が可能です。

古い延長タップや家電と同じ線を避けるとノイズを軽減でき、家中のコンセントがLANとして活用できる便利さを体験して見ませんか?

追加アクセスポイント(AP)設置

無線親機を有線接続し、APモード(※1)でルーター機能を親機に委任すると速度と安定性が向上するので、PoE給電対応なら配線が簡単になり、ケーブル一本で電源供給も可能です。

二階書斎のLANジャックを活用してAPを設置し、同じSSIDで自然なローミングを実現し、PoEインジェクター(※2)を使えば配線が簡単になり、高速かつ安定した通信が可能になります。

(※1)APモードは、無線LANルーターを「無線LANの中継機」や「無線LANの電波を飛ばすだけの装置」として使うモードです。

(※2)(PoE)に対応していないネットワーク機器に対して、LANケーブルを通じて電力とデータを同時に供給するための装置です。

宅内有線LAN敷設による根本解決

壁内やモールでLANを配線し各部屋へ直結すれば、無線問題を根本的に解消でき、CAT6A以上(※1)で10Gbps対応のスター配線により、損失を最小限に抑えられるのです。

【宅内有線LAN敷設】

天井裏で配線

情報分電盤設置

壁埋込LAN口

工事費5万〜目安

(※1)カテゴリー6A(Category 6A)の略で、LANケーブルの規格の一つで、近年の高速ネットワーク環境において広く利用されています。

小屋裏からモールで配線し、情報分電盤にスイッチングハブを設置すれば集中管理が簡単で、壁プレートのLAN口で見た目もスッキリし、大工事でも半日で終わるので、一度配線すれば長期的に安定した速度が得られ、コスパが抜群です。

ホーム5G/光回線乗り換えという選択肢

回線速度が遅い場合は高速サービスへの乗り換えが有効で、ホーム5Gは工事不要で手軽に利用可能です。10Gbps光は有線で超高速通信を実現できます。

【ホーム5G/光回線乗り換えという選択肢】

- 工事不要5G

- 光10Gで超高速

- IPv6必須確認

- 違約金0円時期狙い

ホーム5Gは集合住宅の手軽な選択肢で、戸建てでは10Gbpsプランが多端末接続に最適です。IPv6 IPoE対応を選べば夜間の速度低下を防ぎます。回線更新でネット体験を改善し、中継器やメッシュの性能を最大限活かせます。

「電線・AP・有線・乗り換え」四策で死角ゼロへ!

よくある質問(FAQ)

よくある勘違いをつぶすと、通信が安定し節約にもつながりますよ。

気になる点を先に知ると、設置で失敗します。

ここから五つの疑問を順に解説しましょう。

- SSID切替をラクにする

- 台数と速度の落ち方

- wifi 中継器 バッファロー

- WPA3で守る安心度

- レンタルと買うお得度

順序立てて学ぶと、仕組みから具体策までスムーズに理解できます。

SSID切替の手間をなくす設定方法は?

Wi-Fiルーターでは、2.4GHz帯と5GHz帯の2つのSSID(ネットワーク名)を別々に設定する「SSID分離」機能があります。

これは、電波干渉を減らし、端末ごとに最適な周波数を選べる利点がある一方で、利用者が自分で接続先SSIDを選び直さなければならないという煩わしさが発生、これが「複雑な手動切替」です。

【SSID切替の手間をなくす設定方法】

スマートフォンが自動で最適帯域を選ばない

SSID分離時、「WiFi_2G」「WiFi_5G」と別名で設定されている場合、スマートフォンは一度接続したSSIDを優先してしまうため、状況に応じた自動切替が行われません。

結果として、近距離でも速度の遅い2.4GHz帯に接続し続けるケースがあります。

端末ごとに接続先を個別設定する手間

家族のスマホ・タブレット・PC・家電など、複数の機器を、それぞれ5GHzまたは2.4GHzに手動で設定する必要があり、 特にIoT機器(スマートスピーカーや家電)は2.4GHz専用のものが多く、設定変更を繰り返すと混乱が生じやすい欠点があります。

エリア移動時の再接続トラブル

5GHz帯は高速ですが、距離に弱く、別の部屋や階へ移動すると電波が弱くなるため、手動で2.4GHzに切り替えないと通信が途切れる場合があります。

自動切替機能(バンドステアリング)が無効なルーターでは、この切替作業を毎回手動で行う必要があります。

その回避策として、「同一SSID名で統合」設定を有効化、自動で最適な帯域を選ぶようにルーター側で制御し、スマホのWi-Fi設定で2.4GHzを削除:強制的に5GHzへ接続するように(高速通信重視の場合)します。

メッシュWi-Fi導

自動帯域切替に対応しており、移動時も途切れにくいです。

上限を守ると安定した通信を維持できます.

Wi-Fi 中継器 バッファロー

バッファローは、ネットワーク機器の大手メーカーで、Wi-Fiルーターの電波を中継して、Wi-Fiの届く範囲を広げるためのWi-Fi中継器を販売しており、同社は、自社製品だけでなく、他社のWi-Fiルーターとも簡単に接続できるのが特徴で、コストを抑えながらWi-Fi環境を改善したい方におすすめです。

バッファローのWi-Fi中継器の例

AirStation WEX-1800AX4

デュアルバンドに対応し、コンセント直挿しで設置でき、Wi-Fi EasyMeshにも対応しています。

AirStation WEX-3000AX4EA

据え置きとコンセント直挿しの2種類の設置方法に対応しており、5GHz専用のアンテナを3つ搭載しているのです。

詳しく知りたい方 ➡ ➡ ➡ Wi-Fi中継器 バッファロー

セキュリティリスクとWPA3対応状況は?

【セキュリティリスクとWPA3対応状況は?】

親機と同規格に

初期パスワード変更

ゲストSSIDを分ける

定期でファーム更新

最新中継器はWPA3対応でセキュリティが向上しますが、親機や旧機種がWPA2のままだと弱点が残ります。

同じ暗号方式に統一するのが、安全性を高める鍵ですね。

レンタル中継器と購入のコスパ比較は?

長期利用では購入がコストを抑えられる方法で、二年以上使うとレンタル総額が本体価格を超えますが、短期や頻繁な機種更新にはレンタルが便利です。

【レンタル中継器と購入のコスパ比較は?】

購入平均8000円

レンタル月500円

三年超で購入優勢

故障交換はレンタル

レンタルは、短期や初心者には便利ですが、長期利用では購入がコスト面で有利になり、購入後もフリマサイトで売却すれば負担が軽減されたりするので、用途や期間を考慮し、月額と本体価格を比較して選びましょう。

国交省「鉄筋コンクリート壁の電波遮へい率」

報告書によると、壁の厚さと周波数の増加が通信に与える影響は段階的に悪化し、20センチ厚の壁では2.4GHzで約−12dB、5GHzで−18dB、6GHz帯で−22dBとなります。

【国交省「鉄筋コンクリート壁の電波遮へい率」】

20cm壁で−18dB

共用壁で追加−4dB

中空スラブは低減

鋼製扉で−25dB

共用廊下側に中継器を追加すると宅内の6GHz速度が向上しますが、扉を開けると通信品質が改善し、通気も同時に確保できます。

RC壁は配線や位置で避け、家具の配置を調整して通信を最適化するのがおすすめです。

電波利用環境委員会「DFS対象帯域と屋内制限」

委員会資料によると、5GHz帯のDFS対応中継器は気象レーダー検知時に通信停止と出力制限が行われます。

影響が大きい52〜64chと100〜140chを避ければ、再接続の待ち時間を短縮できます。

【電波利用環境委員会「DFS対象帯域と屋内制限」】

DFS帯を外す

36〜48chを優先

屋内モード固定

6GHzへ分散

最強とするためのポイント

- 通信規格が最新・高性能であること

例えば、Wi‑Fi6(11ax) や Wi‑Fi6E に対応しているモデルが、旧規格(Wi-Fi5など)に比べて通信速度・安定性の面で優れています。 - カバー範囲・安定性が高いこと

親機ルーターからの電波が弱い場所(2階、壁の多い間取りなど)でも“届く”、かつ“速度が落ちにくい”設計であること。 - メッシュ対応・有線LANポートありなど拡張性があること

複数台でのネットワーク構築や、テレビ・ゲーム機など有線でも接続したい機器への対応力も「最強」の条件です。

まとめ

- Wi-Fi中継器の効果は「設置場所」で大きく変わる

- 最新規格(Wi-Fi6/6E/7)対応機器を選べば高速&安定

- 複数階や広い間取りなら「メッシュWi-Fi」が最適

- 中継器が不調でもチャネル設定や有線接続で改善できる

- 設置できない場合はPLCアダプターやAP設置も有効

「Wi-Fi中継器が効かない」と感じていた方も、設置場所の見直しや機器の選定で、通信環境は大きく改善できます。

特に3LDK以上の広さがある住居や複数階の戸建てでは、メッシュWi-Fiの導入が効果的。より快適で安定したネット環境を手に入れましょう。

おすすめの製品は「TP-Link Deco XE75」「バッファロー WSR-5400XE6」「NEC Aterm WX5400T6」など。まずは自宅に合った機種をチェックして見てください!